Un continente sconfinato, culla della civiltà umana. Un territorio ricchissimo in storia e in potenziale scientifico, che ancora oggi è però poco studiato dai ricercatori di tutto il mondo.

L’Africa e il suo campo paleomagnetico sono stati l’oggetto privilegiato di una ricerca recentemente pubblicata che ha permesso di aggiungere un nuovo tassello nella storia della conoscenza del campo magnetico terrestre e delle sue anomalie.

Abbiamo intervistato Anita Di Chiara, ricercatrice dell’INGV e autrice dello studio che ha portato alla realizzazione del primo modello geomagnetico dell’Africa degli ultimi 4.000 anni, per farci raccontare di più su questo lavoro e sulle potenziali applicazioni di questo metodo per lo studio di aree del nostro Pianeta ancora non sufficientemente indagate dalla letteratura scientifica.

Cos’è il campo magnetico terrestre e perché è importante studiarlo?

Il campo magnetico terrestre, o campo geomagnetico, è un campo che si pensa possa essere generato principalmente da correnti elettriche a loro volta frutto dei movimenti di massa nel nucleo esterno della Terra. Il campo magnetico terrestre agisce da scudo protettivo dalle radiazioni solari, modulando il flusso di radiazioni che arriva sulla superficie terrestre.

Il campo magnetico terrestre, o campo geomagnetico, è un campo che si pensa possa essere generato principalmente da correnti elettriche a loro volta frutto dei movimenti di massa nel nucleo esterno della Terra. Il campo magnetico terrestre agisce da scudo protettivo dalle radiazioni solari, modulando il flusso di radiazioni che arriva sulla superficie terrestre.

Sin dalle sue origini, il campo magnetico ha mostrato delle variazioni sia in termini di direzione (ovvero di orientamento rispetto al polo nord magnetico), sia in intensità (la sua forza). Lo studio di tali variazioni è possibile grazie ad analisi paleomagnetiche, ovvero studi di rocce e materiali che, durante la loro formazione, abbiano “registrato” il campo magnetico terrestre. Il paleomagnetista, quindi, si occupa tanto di studiare materiali di età nota per ricostruire le variazioni del campo magnetico terrestre nel passato geologico, quanto di usare tali informazioni come strumenti di datazione e correlazione di reperti.

Studiare il campo magnetico, quindi, è importante per numerose discipline delle Scienze della Terra ma anche, per esempio, come strumento di datazione per oggetti archeologici e storici.

Cosa avete ottenuto con il vostro ultimo studio sul campo magnetico?

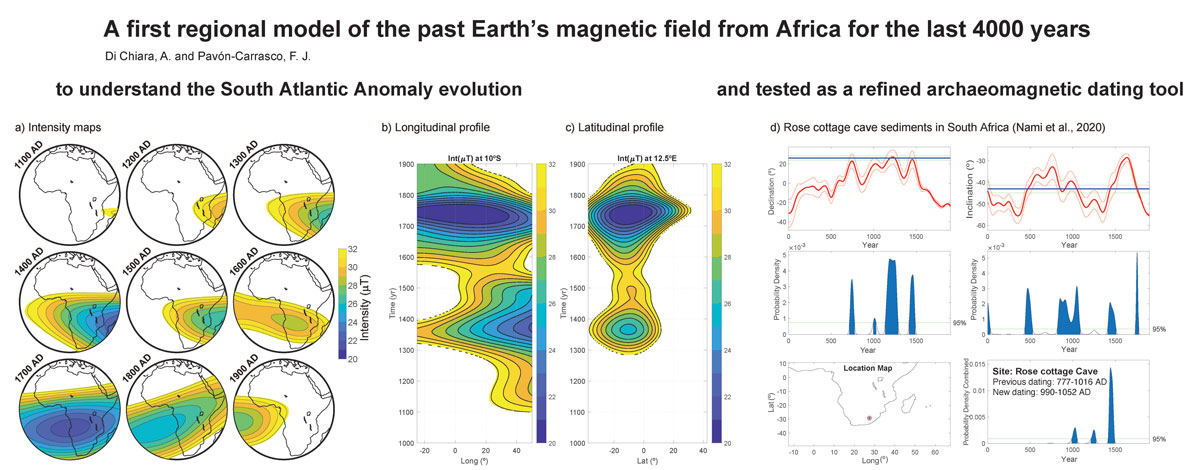

Lo studio è stato il frutto di una collaborazione con l’Università di Madrid. Contiene una prima parte di analisi dei dati e una seconda parte di modellazione vera e propria, realizzata proprio dal Dottor Javier Pavon Carrasco dell’Università spagnola. Il lavoro presenta il primo modello paleomagnetico del campo magnetico terrestre relativo all’Africa degli ultimi 4.000 anni. L’idea iniziale, in realtà, era quella di arrivare a coprire tutto l’Olocene (ovvero gli ultimi 12.000 anni), ma i dati disponibili erano veramente pochi, quindi in questa prima fase ci siamo concentrati su una finestra temporale minore.

Cosa vi ha spinto a concentrarvi sullo studio del campo geomagnetico dell’Africa?

Essenzialmente la carenza di altri studi che approfondissero il tema. Il nostro interesse, infatti, è nato nel momento in cui ci siamo interrogati su quanti e quali studi, relativi all’Africa degli ultimi 12.000 anni, fossero disponibili ad oggi: solamente 48, pensate. La speranza che ci ha motivati a portare avanti questo studio, quindi, è stata quella di incoraggiare ulteriori lavori su questo enorme continente, che presenta elementi di interesse sia dal punto di vista antropologico (con tutto il filone di indagine sull’origine dei primi ominidi, ad esempio), sia - ed è su questo aspetto che ci siamo soffermati noi - dal punto di vista del paleomagnetismo. Lo studio del campo magnetico, infatti, è uno strumento molto valido e potente per le datazioni di numerosi reperti: dagli oggetti archeologici ai depositi vulcanici. L’Africa, essendo ricca tanto di siti archeologici, quanto di vulcani (in particolare nella zona del Rift), è una risorsa eccezionale in tal senso.

E poi devo dire che la pandemia ha sicuramente dato il suo contributo!

In che senso?

Beh io in realtà sarei una geologa di campagna, che va sul campo e raccoglie materialmente dati e informazioni. Il lockdown ci ha costretti in casa, quindi l’idea di questo studio è nata dietro una scrivania mentre mi domandavo: “Cosa possiamo fare?”. La modellazione è stata la risposta. All’epoca lavoravo all’Università di Lancaster per un progetto ICDP (International Continental Drilling Program) sullo studio di sedimenti di 250.000 anni fa provenienti da un lago africano: la “scelta” dell’Africa come ‘caso di studio’ nasce un po’ da qui, dalla curiosità per l’assenza di un volume di dati congruo all’enorme potenziale di quel continente.

Secondo te da cosa dipende questa carenza di dati?

Sicuramente da una componente geografica: le aree desertiche e le fitte foreste ostacolano molte campagne in situ. Ma anche da fattori socio-politici, pensiamo alle zone di guerra, molto diffuse in Africa, che naturalmente scoraggiano le visite da parte di ricercatori stranieri. Inoltre la collaborazione tra paleomagnetisti e archeologi è in realtà piuttosto recente, quindi ancora poco diffusa anche laddove sarebbe potenzialmente possibile, come nelle Università del continente che hanno a disposizione maggiori risorse.

Tornando al campo magnetico terrestre, che tipo di informazioni fornisce il suo studio?

Fornisce vari tipi di informazione: studiando il campo magnetico (e, nello specifico, paleomagnetico), riusciamo a definirne la direzione (in termini di declinazione e inclinazione) e l’intensità. È proprio grazie a questo genere di studi che è stato possibile evidenziare l’esistenza della cosiddetta “Anomalia del Sud Atlantico”, che ha interessato anche la regione dell’Africa.

Fornisce vari tipi di informazione: studiando il campo magnetico (e, nello specifico, paleomagnetico), riusciamo a definirne la direzione (in termini di declinazione e inclinazione) e l’intensità. È proprio grazie a questo genere di studi che è stato possibile evidenziare l’esistenza della cosiddetta “Anomalia del Sud Atlantico”, che ha interessato anche la regione dell’Africa.

Cos’è questa “Anomalia”?

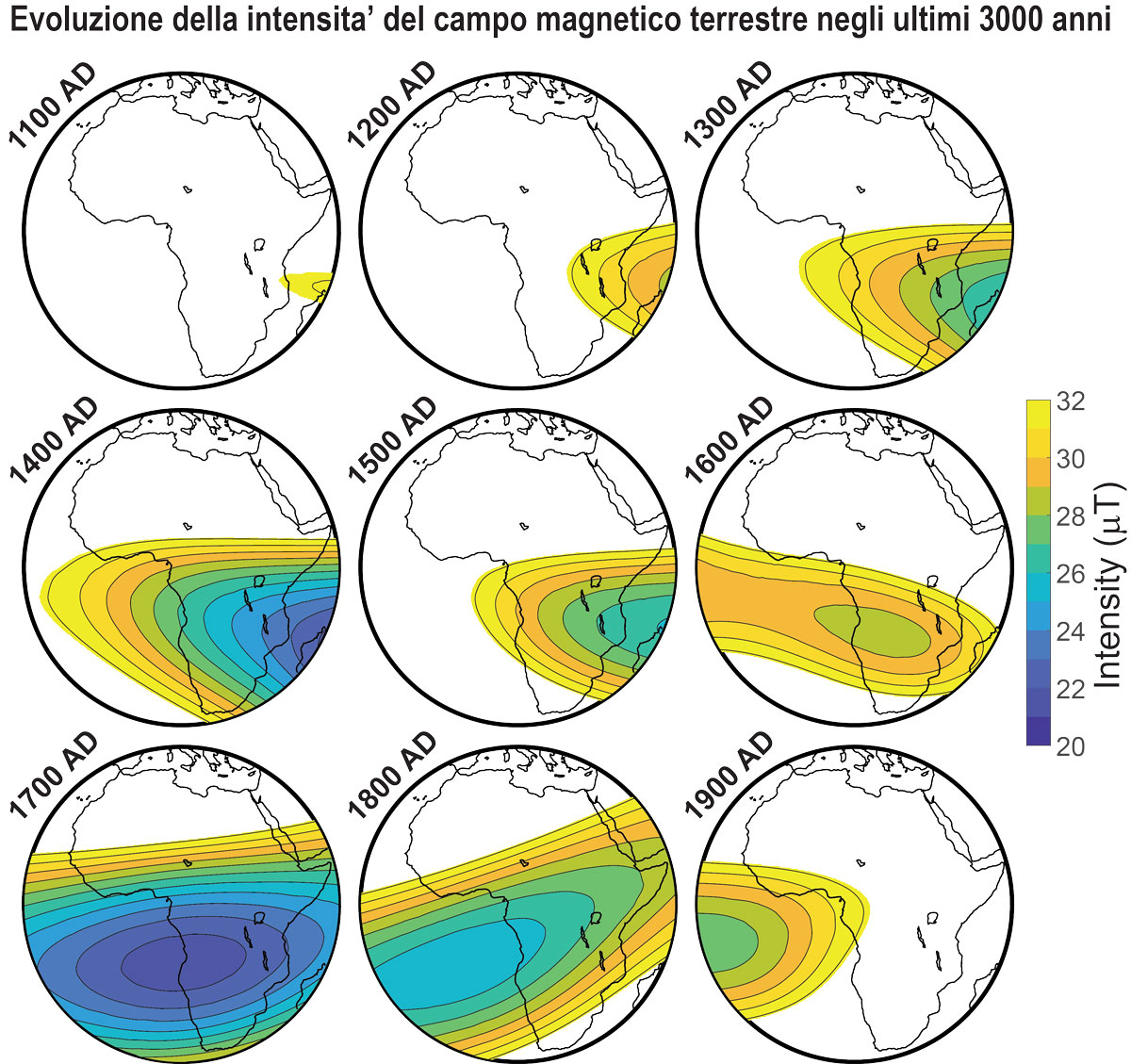

Si tratta di una struttura del campo magnetico che si osserva nei dati satellitari. È una “anomalia” che, nel tempo, è “migrata” da est verso ovest e oggi interessa tutta l’America meridionale e parte dell’Atlantico del Sud, dove il campo magnetico terrestre risulta circa il 35% più debole rispetto a quanto ci si aspetterebbe a quelle latitudini. Questo ha delle conseguenze sui sistemi satellitari in uso quotidianamente per scopi sia civili che militari, che vengono direttamente influenzati dall’intensità del campo magnetico. Studiare le sue variazioni è fondamentale anche perché tutto ciò regola anche la produzione dei cosiddetti ‘isotopi cosmogenetici’ che, in maniera indiretta, influenzano il nostro clima.

Quello che ancora non si è riusciti a comprendere è, però, il significato profondo di questa anomalia a livello di evoluzione del nostro campo magnetico: essendo un’anomalia, non è infatti osservata in nessuna altra parte del mondo.

Quando è comparsa per la prima volta?

È una domanda ancora aperta, nel senso che nel corso degli anni si sono susseguiti vari studi che l’hanno via via individuata in epoche differenti: ad oggi la prima “osservazione” certificata risale a 5 milioni di anni fa.

In che modo questa anomalia si lega al modello paleomagnetico che avete realizzato?

Avevamo come obiettivo quello di costruire un modello di carattere regionale che coprisse il continente africano proprio allo scopo di cercare di comprendere e ricostruire, sulla base di dati archeomagnetici (ovvero dati paleomagnetici ricostruiti a partire da oggetti archeologici) l’evoluzione nei secoli dell’Anomalia del Sud Atlantico. Quindi è strettamente legata al ‘perché’ della nostra ricerca.

Che tipo di dati avete utilizzato?

Abbiamo analizzato dati di varia natura: poco più del 50% proviene da reperti archeologici, il resto si divide tra reperti vulcanici e sedimentari (provenienti dai laghi del continente). Questi ultimi, tuttavia, a causa di discrepanze troppo marcate che avrebbero inficiato l’efficacia del modello, sono stati analizzati ma non utilizzati per la modellazione vera e propria in questo primo studio.

Questo modello potrà avere delle applicazioni anche in altre aree di studio?

Assolutamente sì. Si tratta di un modello di carattere regionale, che si distingue da quello globale poiché quest’ultimo tende a mediare le variazioni troppo rapide o le anomalie. Un modello di tipo regionale è un modello che matematicamente e fisicamente è già stato applicato in Europa in numerosi studi (anche grazie all’enorme quantità di dati disponibili per questo continente).

L’auspicio è che questo modello possa essere applicato, seguendo un po’ le nostre ‘impronte’, anche in altre zone del mondo ancora poco studiate, come ad esempio il Sud America o la Cina.

Avete in cantiere degli ulteriori sviluppi del vostro lavoro?

Il modello, come abbiamo visto, si basa su dei dati; per collezionare dati è necessaria tutta una catena di lavoro che risulta sempre un po’ più lunga di quanto si vorrebbe. Per l’Africa, nello specifico, si parla spesso di “helicopter research” o “neo-colonial research”: Paesi e Università più ricche ‘atterrano’ letteralmente in luoghi più remoti e isolati, con meno risorse, prelevano campioni e se ne tornano a casa senza coinvolgere nello studio la comunità o l’Università locali. Per quanto di nostro interesse, invece, l'archeologo - ovvero il primo fondamentale attore di questo tipo di studi - dovrebbe essere del luogo, conoscere molto bene il sito, la sua età e gli oggetti archeologici lì presenti: il fatto che nella realtà manchi questo legame porta a ritardare molto tutta la catena di lavoro.

La mia speranza, quindi, è che questo modello ispiri nuove collaborazioni oltre che nuovi studi: io stessa ancora non ho un programma ben definito sui prossimi passi che saremo in grado di compiere, ma spero vivamente di poterne fare di nuovi a breve.